志を持ち、自ら将来を切り拓いていける全人教育『志共育』を掲げる足立学園中学校。本校では、教科型、自己アピール型、適性検査型と3つのタイプの入試が行われています。前回の自己アピール型入試に続き今回は、適性検査型入試について中学副校長の髙井先生と入試広報部部長の相澤先生に伺いました。

※撮影時のみマスクを外していただきました。

適性検査型入試とは、どんな入試ですか?

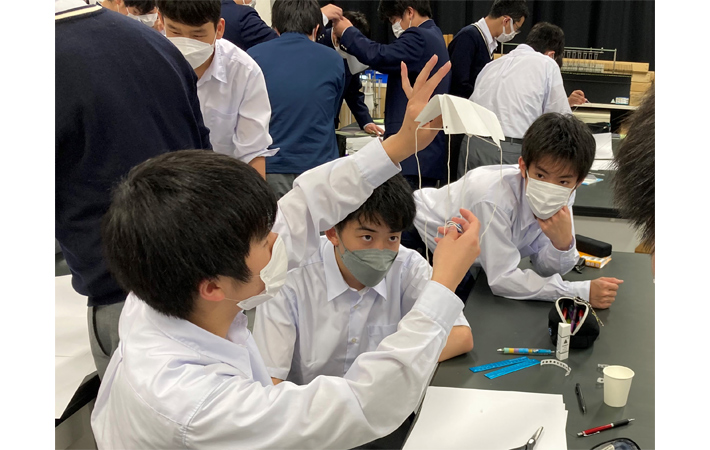

「適性検査型は、知識を重視した4教科の入試とは異なり、思考力や表現力を問う入試です。試験は、適性Ⅰ、適性Ⅱ、適性Ⅲの3つに分かれています。適性Ⅰは、国語がメイン。文章を読み込んで、設問に対して自分で表現して答えていく形式です。適性Ⅱは、算数と理科と社会の融合問題。適性Ⅲは、算数と理科を中心にした融合問題です。適性検査Ⅰ、Ⅱの試験時間は各45分。Ⅲは30分。それぞれ100点満点で、合計300点満点の入試です。採点においては、例えば算数なら『なぜその答えにたどり着いたのか』など、過程もきちんと見させてもらいます。また記述式の問題では、最終的な答えにたどり着いていなくても、考えを説明できているようであれば、その都度加点します。適性検査型入試は、特別奨学生を採用する試験になっており、合格ラインは例年200点前後です」

適性検査型入試に向いているタイプは、ありますか?

「グラフや表など与えられた情報をきちんと整理して自分の答えを導き出せる、出題に対して自分の考えをしっかり述べることができるお子さんでしょうか。物事をよく考えるお子さんや、パズルなどをする場合もよりよい解き方を求めるようなお子さんに、合っている入試かと思います。時事問題や社会問題に日常的に興味・関心を持っていて、常に『自分だったらどうかな?』と考えるお子さんは、この入試に強いと思います。実際、適性検査型で入学してきた生徒を見ていますと、説明することや書くことが得意な子が多いです。文章力や分析力に秀でたレポートを書く生徒も、散見されます。また、自主的・自発的素養を持っているお子さんが多いという気がします」

適性検査型入試には、どのように対策すればよいでしょうか?

「まず、書くことに対する慣れは必要です。普段から文章を読み、同時に自分で何かテーマを決めて文章にしてみる練習が大切です。ご家庭では、ニュースや新聞を見ながら『なぜこの事件が起こったんだろう』、『なぜ今こういう社会情勢になってるんだろう』と親子で会話するのも、ひとつの方法です。買い物にも、ぜひお子さんと一緒に行ってください。そして、店頭で『この人参の生産地はどこだろう』とか、『この食品の成分は?』などの質問をたくさん投げかけてあげてください。毎日をただやり過ごすのではなく、身の回りのこまごまとしたことを自分事として捉えていく日常生活の積み重ねが、適性検査型入試の対策につながります」

机に向かうだけの勉強ではなく、広く生活や社会に目を向けることが、適性検査型入試対策への第1歩といえそうです。

入学後、適性検査型タイプの資質を伸ばす教育には、どのようなものがありますか?

「適性検査型の子が得意とする『書く力』は、なによりも論文執筆で活かされると思います。本校では、中学校で4千字、高校では1万字の論文を書きます。1万字となると大学生でもなかなか書けないボリュームですが、本校の生徒、なかでも適性検査型の子はバリバリとこなします。さらに本校には、大学受験に向けた論文対策講座がありますので、そこでも『書く力』を伸ばすことができます。その他にもオックスフォード大卒の講師を招いて週に1回開催している講座もあり、一般的な国内の論文指導とは異なり、受かりやすい文章の書き方、目につきやすい論文の書き方という視点でアプローチいただいています。ここでの学びは、総合型選抜や学校推薦型の論文執筆につながるばかりでなく、社会に出てからも大いに活かされるものと確信しています」

適性検査型タイプに希望者が多い海外プログラムも、複数用意されているそうですね?

「本校には7種類のグローバルプログラムがありますが、適性検査型で入学した生徒からの申し込みが多くみられます。自発性、積極性が、海外留学に向いているのだと思います。渡航先はマレーシアからアフリカまで多岐にわたっていますが、なかでも彼らにぜひ参加して欲しいのが、コロナ禍で延期となっている英国オックスフォード大学での2週間の短期留学です。大学では、教授の指導のもと大学生と一緒に与えられたテーマを英語で探究し、英語で発表します。世界ランキングNo1の大学で実際に授業を受けるプログラムは、他ではほとんどみられません。生徒の大きな実績になることでしょう。さらに発信力に優れた適性検査型の生徒たちですので、帰国後、クラスの仲間や友人に与える影響も大きいものと期待しています」

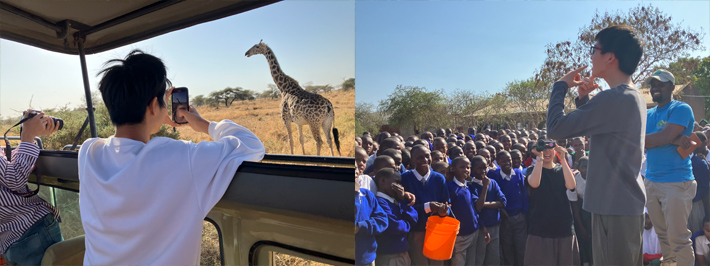

2022年12月より、アフリカ・スタディーツアーが始まり、2023年7月には第2回目を実施しました。

アフリカ渡航履歴約200回のジャーナリストの同行で、現地の学校での生徒たちとの交流、世界遺産でのサファリ、マサイとの交流、コーヒーファームや市場見学、家庭料理体験、病院訪問等、生徒たちの志を育む大きなきっかけとなっています。

高校からの進路は、どうなりますか?

「本校の高等学校には、難関国立大学および海外の難関大学を目標に『答えのない課題に向き合う』探究コースがあります。適性検査型タイプのお子さん方は、この探究コースの『答えのないものに自ら取り組む。試行錯誤しながら答えを探す』というコンセプトに合っていると思います。適性検査型入試で入学して特別クラスに入って力をつけ、高校では探究コースに進み、大学入試では総合型選抜を選ぶ生徒も結構います。大学受験のみならず進路を考えるうえで生徒に好評なプログラムが、OB懇談会です。大学生や社会人のOBが体験談を語るもので、本校で長年続く伝統的な催しです。身近な先輩の言葉だけあって、生徒たちはとても熱心に耳を傾けます」

さまざまな試みが学校側からの押し付けにならないよう、足立学園では生徒たちの希望や要望など生の声を積極的に拾っています。そうした努力により最近は「ニーズに合った提供ができている」手ごたえを感じているそうです。

学習面のサポートは、どのようなものがありますか?

「まずは授業が基本となりますが、本校では授業と並行してさまざまなサポートを実施しています。中学生では、学力ジャンプアップ講座というものがあります。本校の探究コースに在籍していたOB が中心となって講師を務める講座で、週に2回、数学と英語を教えています。また、夏期講習や特別授業も日常的に行っていますが、高校になると夏期講習が段階的にレベルアップします。さらに高3の12月の後半から2月の頭までは、直前ゼミを開催します。教員が用意した約100種類の講座を希望して受講する形です。2月に入ると国立対策も行います」

来年受験を考えている受験生や保護者へのメッセージをお願いします。

「中学受験は、人生で最初の進路選択です。それだけに小学校6年生のこの時期は、本当に大変だと思います。でも中学受験に真剣に向き合うことで、みなさんは必ず成長します。足立学園は、一人ひとりが『志』を立て、その『志』を実現するための共育(共に育む)を行っています。『志』へ向かって切磋琢磨する6年間をサポートするためのプログラムや、みなさんが大きく成長するチャンスをたくさん用意しています。みなさん、ぜひ足立学園で一緒に学びましょう」

教えて!学校のこと

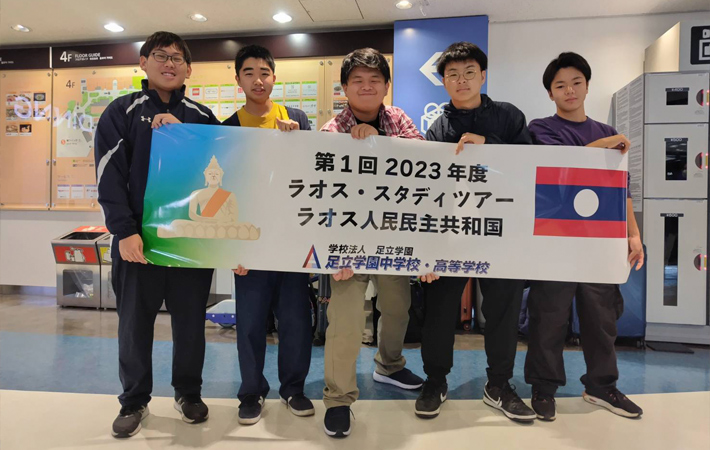

ラオススタディーツアーのこと

多彩なプログラムで、生徒一人ひとりの「志」を力強く育む足立学園。その実際の様子を一番よく知っているのは、在校生です。適性検査型入試で入学した中学1年生のM.N.さんと高校1年生のY.K.さん、そしてY.K.さんと一緒にラオス・スタディーツアーに参加した高校2年生のK.T.さん。3名の在校生に、入試のことや学園生活のこと、スタディーツアーのことを伺いました。

足立学園を選んだ理由は?

「足立学園のことは、当時通っていた塾の勧めで知りました。学校説明会や学園祭などに通ううちに、男子校らしさや校内の雰囲気などに魅了されて足立学園へ通いたいと思うようになり、この学校を選びました」Y.K.さん

「もともと男子校に入学したいと考えていて、小学6年生の時に足立学園の存在を知って選びました。学校がある場所は住んでいる地域で、安心感もありました」K.T.さん

適性検査型入試を選んだ理由は?

「受験を決めたが遅かったため、4科よりも対策しやすかったからです」M.N.さん

「適性検査型入試専門の塾に通っており、そこから足立学園の適性検査型について知ったので、この学校と適性検査型入試を選びました」Y.K.さん

適性検査型入試を受験するための準備をしましたか?

「適性検査用の問題をたくさん解きました」M.N.さん

「塾で勉強をしました。また、自学等もして準備をしていました」Y.K.さん

適性検査型入試を受験した感想は?

「適性検査型入試は今まで学んできた問題と全く違いましたが、よかった点は4科より対策しやすかったことです。しかし、受験を決めたのが遅かったので、難しかったです」M.N.さん

「総合的な問題が多数あるので、とても解きごたえがありました。一方で、明確な暗記科目がなく、すべて深く考えさせられる問題であることにはとても苦戦しました」Y.K.さん

こうして足立学園に入学した皆さんですが、入学後は、どんな学園生活が待っていたのでしょう?続けて伺いました。

足立学園は、どんな学校ですか?

「学校の中がとてもきれいで、部活がたくさんあります」M.N.さん

「周りの仲間と志に向かってとても切磋琢磨でき、また、志に向かうための環境がとても充実しているとても素晴らしい学校です」Y.K.さん

「とにかくいいところだと思います。先生方も親切で、自習室といった学習環境もしっかり用意されています。それに、勉強だけでなく学園祭といった楽しいイベントがたくさんあり、留学のコースも複数用意されているのが、とてもいいと思います」K.T.さん

学園生活は、どんな毎日ですか?

「友達が、たくさんできて嬉しいです。中学校はもっと厳しく怖いイメージがありましたが、予想していたよりも楽しい毎日です」M.N.さん

「クラスの雰囲気もとてもよく、学業に専念できる環境で、幸せです。また、手厚く信頼できる多くの先生方や優しい部活の仲間もいて、本当に楽しいです。入学前はちょうど緊急事態宣言が発令されたころで、これから先の生活がどうなるのかとても不安でしたが、その不安が消え去るほど今はとても充実しています」Y.K.さん

「友達と、いつも楽しく生活しています。入学前から、男子校なので人間関係のトラブルは少ないだろうとは予想していましたが、案の定、男子同士なのでお互いに接しやすく、とても気楽です」K.T.さん

足立学園で好きなところや気に入っているところは?

「いろいろな先生がいらっしゃって、授業ごとに違う楽しさがあるところです」M.N.さん

「自習室のような素晴らしい設備やサービスがあり、私たちのことを全力で応援してくれるところです。また、私は吹奏楽部に所属しているのですが、この部活の先輩・後輩との深い絆や、皆がまとまってよい演奏ができるように努力している雰囲気が、大好きです」Y.K.さん

「男子校ならではの人間関係の距離の近さ。そのほか、個人的には校長先生の熱いところ、人として尊敬できるところが好きです」K.T.さん

高校生のY.K.さんとK.T.さんは、海外プログラムのひとつとして今年10月に行われたラオス・スタディーツアーに参加しています。9日間のツアーで二人は、どんなことを学んだのでしょう。

ラオス・スタディーツアーに参加した動機は?

「足立学園に入る前からグローバルプログラムはとても気になっており、いつか行きたいと思っていました」Y.K.さん

「いろんな国に行ってみたいと感じたからです。ラオスの前に行われた、アフリカ・スタディーツアーにも参加しました」K.T.さん

ツアーに参加しての感想や印象に残っていることは?

「日本から少し出るだけで経験したことのない未知の世界があるのだということに、一番衝撃を受けました。また、ラオスは開発途上国ではあるものの、その中ではかなり発展していました。首都ヴィエンチャンでは、とても大きなデパートが乱立していたり、ルアンパバーンという世界遺産都市には、ヨーロッパからの観光客が多く訪れたりしていたりしていました。現在の日本では、開発途上国と聞くと「貧乏」、「かわいそう」としか思われず、よく知らないままひとくくりにされています。しかし、百聞は一見に如かず。世界には、実際に見たり体験したりしないとわからないことや知りえないことが、数多くあります。そうした知識不足が、文化や伝統をないがしろにする考え方や差別につながるのだということが、わかりました」Y.K.さん

「首都が思っていた以上に発達していたことには、驚かされました。また、ラオスの人たちとの交流は、すごく難しいと感じました」K.T.さん

ツアーに参加して、何か変化はありましたか?

「知らない世界をないがしろにしたり差別したりすることがないように、積極的に様々な体験をするようになりました。また、ラオスで英語を話しても通じたので、英語の重要性を再確認し、前よりも英語を熱心に勉強するようになりました」Y.K.さん

「コミュニケーションというものについて、自分の中でもっと考えたいと思うようになりました」K.T.さん

足立学園の多彩なプログラムで自らの志と持てる力を大きく伸ばしている3人に、将来について尋ねてみました。

将来の夢はなんですか?

「小さなころから工作が好きで、いろいろなものを作っていました。ものを作る仕事に就きたいと思っていますが、まだ特に対策はしていません」M.N.さん

「まだ深くは考えていませんが、将来は好きなクラシック音楽のさらなる繁栄に、音楽家ではない形で関わりたいと考えています。また、ラオスやタイ、ベトナムといった東南アジア諸国の発展にも関わりたいと思っていて、そのためにも外国語の勉強を今頑張っています」Y.K.さん

「夢は、まだありません。ただ、人のために何かをしたいとは思っています」K.T.さん

最後に、足立学園を受験しようと考えているみなさんへ向けて、先輩の視点からのメッセージをいただきました。

これから受験生するみなさんへのメッセージ

「適性検査型入試は変わった問題も多いので、それに備えて勉強したり、頭をやわらかくするクイズみたいなものを解いたりするのもおすすめです。入学後は楽しい中学校生活が待っているので、頑張ってください」M.N.さん

「必死になって勉強していて、辛かったり、やめたくなったりする時があるかもしれません。しかし、今頑張っている勉強は、将来とても役に立ちます。それに、勉強で得た知識は、日々の生活をさらに明るくします。そのため、たとえ辛いと思っても、あきらめずに勉強を続けましょう。本当につらく投げ出したくなっても、人生は続きます。そして、いつか道は開けて、奇跡は必ず起こります。奇跡は必ず私たちの思いもしない新しい世界、運命へ導いてくれます。生きている一瞬一瞬を大切に、勉強を頑張ってください。来年、この学校、そして吹奏楽部で、運命に導かれて出会うことを楽しみにしています。頑張ってください」Y.K.さん

「もし足立学園に入りたいと思っているのなら、この学校はその思いに強く応えてくれる学校です。入って後悔することなんて、ないと思いますよ。確かに女の子がいないのは、正直少し寂しいけどね」K.T.さん

足立学園は「生徒第一主義」。生徒のためになることであれば、どんなことでもためらわずに取り入れています。多彩な海外プログラムも、その一端。これから10年後、20年後のOBの活躍が楽しみです。

- 取材Memo

-

約300席、都内最大級の自習室

校舎の地下にある自習室の広さは、なんと13教室分。そのなかに約300席がゆったりと配置され、都内最大級の規模を誇っています。ただし、この自習室は、飲食や会話は禁止。仲間と互いに教え合ったり意見を交わしたりしながら勉強したい生徒は、校内の廊下やホールの随所に設けられた自習スペースを利用します。放課後ともなれば、誰に言われるまでもなく思い思いの場所で自然に学習を始める足立学園の生徒たち。恵まれた環境のなかで「自ら学び 心ゆたかに たくましく」という教育目標が実践されている様子を目の当たりにしました。