伝統と革新。2022年に創立125周年を迎えた和洋九段女子中学校は、日本文化を学ぶ伝統と、PBL型授業やグローバル教育、ICT教育、STEAM教育などの革新的な教育がハイブリッドで行われている学校です。

特にPBL(Problem Based Learning)は、“PBLといえば和洋九段”といわれる実践校。授業だけでなくあらゆる活動にPBLを取り入れた教育で、生徒自らが主体的・協働的に問題を発見し解決する、これからの時代を生きていくのに必要不可欠な力を育てています。

そんな和洋九段では、一般入試や帰国生入試、プレゼンテーション入試の他に、入学後のPBL型授業の模擬体験が入試になっているPBL型入試を行っています。そんなPBL入試について新井先生にお聞きしました。

(社)未来共創イノベーションの理事も務める。

まずPBLについて教えてください。

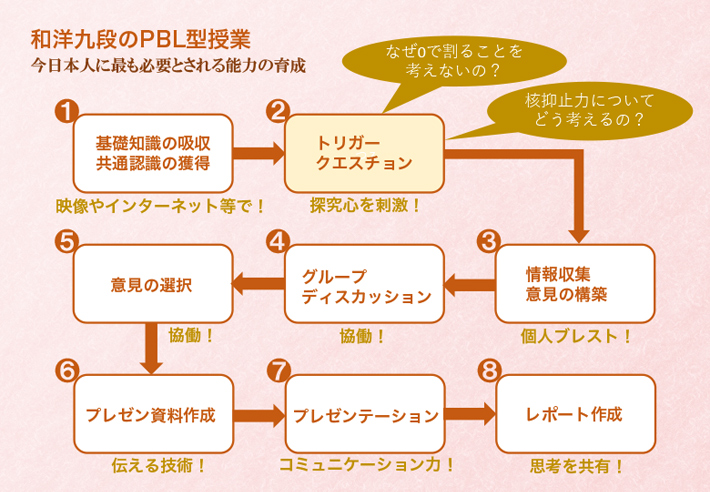

「PBL(Problem Based Learning)は、日本語では、問題解決型学習と訳されるアクティブラーニングの一つです。 『核抑止力についてどう考える?』『なぜ0で割ることを考えないの?』など、先生からのトリガークエスチョンに対して、生徒は情報を集め、意見交換しながら考えをまとめ、クラスメイトにその考えを伝えるためのプレゼンテーションを行います。和洋九段では2016年からPBL型授業を取り入れており、今では全教科をPBL型授業で行っています。『なぜ』『どうして』という問いかけは、生徒の知的好奇心を刺激し、またクラスメイトと協働して思考を深める学びにより、自分の考えを外に出すことが苦手な生徒も、PBL型授業という安心できる場を得ることで友達と一緒に考えることを楽しみながら発表までたどり着き、大きく成長しています」

なぜPBL型入試を導入されたのですか?

「本校のアドミッションポリシーは、『多様な価値観を受け入れ、他者を思いやり、積極的に自分の能力を高めること』です。PBL型授業はまさにこのポリシーを具体化したもので、PBL型入試は入学してからの学びを試験化したものです。これからの時代は皆同じ考えではなく色々な価値観が求められてきますので、点数という価値とは異なる評価軸の試験で生徒を受け入れようということからはじめました」

PBL型入試はどのような試験なのでしょうか?

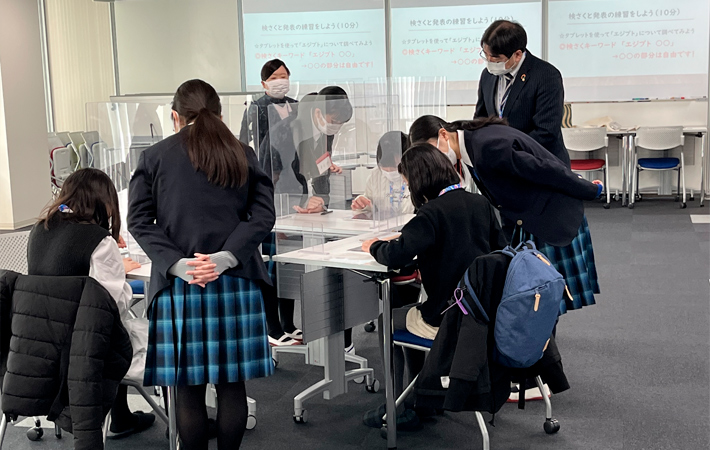

「基本的には、PBL型授業を入試に置き換えたもので、トリガークエスチョン(教員からの問題提示)に沿って個人で意見を考え、グループディスカッションを経て、採用された意見をグループ全体でよりよいものにしていき、最後に全員の前でプレゼンテーションを行います。PBL型入試は受験生が皆で協力し合って合格を目指そうという流れになっており、当日に初めて会った受験生同士が協働して、心からつながって喜びあって成長し、試験なのに笑顔があふれている、そんな『日本一入試らしくない入試』を目指しています」

『日本一入試らしくない入試』の採点基準は?

「間違ったことを言っても減点されることはありません。できたことを積み重ねていく加点法です。具体的には、『率先して自分の意見を言えるか【積極性】』『順を追ってわかりやすく説明できるか【論理性】』『他の人が思いつかないような視点で考えられるか【創造性】』『同じグループのメンバーと協力できるか【協働性・コミュニケーション力】』『相手を批判せず、良い点を見つけ、それを伝えられるか【他者の尊重】』『わかりやすく、表現力豊かに発表できるか【プレゼンテーション力】』などを評価し、PBLの過程すべてが点数化されていきます。またPBLには『相手の意見を批判しない』『意見を聞いたら拍手をしよう』というルールがありますので、それは守っていただく必要があります」

またメモを取るときは、「話している人を見てうなずきながらメモをとる」こともポイントで、このようなポイントは説明会で教えてくれるといいます。

PBLと探究学習はどこが違うのでしょうか?

「探究学習は、①課題の設定 ②情報の収集 ③整理・分析 ④まとめ・表現というステップで学ぶ学習です。それに対しPBLは、問題の提示から学習がはじまり、解決する過程で学習を重ね、知識を活用して問題を解決できたかで評価します。広い意味でPBLは、探究学習の中に含まれるものですが、PBLでは課題の設定者が教員であり、評価のポイントも探究学習ではプロセスですがPBLではアウトプットになります。またPBLで取り組む問題は、教科的なものではなく、SDGsなど実社会に即した、社会につながる問題を取り上げ、協働して問題の解決策を仕上げる点が異なります」

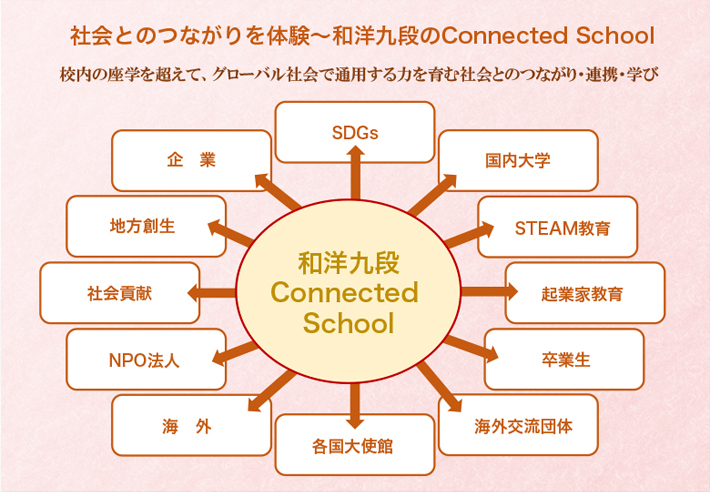

今では目にしない日はないほど有名となったSDGsですが、和洋九段では8年前から取り組みを開始し、大学、NPO法人、企業などと協働し、社会とつながったConnected Schoolとして取り組んでおり、その成果は度々メディアでも取り上げられています。

今回で4回目の取材となりますが、お会いする生徒さんは、まだ中学1年生なのに皆さん視点や考え方が本当にしっかりしていて元気。将来はどんな未来を切り拓くのか楽しみな方々ばかりでした。和洋九段の校訓は「先を見て薺(ととの)える」。PBL入試で入学した生徒さんは、校内でのPBL学習をより実践的に高めるConnected Schoolで、どんな未来を薺えるのか、本当にワクワクしてしまいます。

教えて!受験のこと、学校生活のこと。

陽射しが明るいカフェテリアにて。「コーラス部の部員がいま私ひとりなので、新1年生のみなさんで歌が好きな人はぜひ入部してください」と語るK.Sさんは、声も笑顔も和やかそのもの。

入試はPBL授業のプレ体験にもなったと思います。

Q: なぜ和洋九段女子中学校を受験しようと決めましたか?

A: 一番の理由は、家からの通いやすさでした。できれば通学が大変じゃないところがいいな、と思って。でもそれだけじゃなくて、実際にはじめて学校見学に来た時に「外からじゃわからなかったけど、校内は意外と広くてきれいだな」「施設も充実しているみたい」と感じて、興味を持ちました。それからは文化祭や説明会にも参加して、来るたびにどんどん好きになっていったので「受験してみよう!」と。特に、文化祭に来た時、どの先輩も落ち着いた雰囲気で優しく接してくれたのが大きかったです。

Q: PBL入試は他校にはないユニークな試験ですが、受けてみた印象は。

A: ひとことで言うと楽しかったです(笑)。小学校の授業でもグループ学習はあったんですけど、入試の時は各グループにサポーターの先輩がついて、いろいろ話しかけてくれるので、リラックスして受けられました。試験が終わるころにはグループのみんなと友達みたいに仲良くなれました。

Q: 中学受験を考えた時期と、どんな対策をして試験に臨んだかを教えてください。

A: 中学受験自体は小4から小5になる頃から決めてて、小5から学科の勉強はしっかりしていました。でも、PBL入試のための対策というのはそんなに意識しなかったような気がします。もともと小学校時代もグループ学習そのものが好きで、ほかの人の意見をいろいろ聞いたり、自分なりにまとめてみたりするのが好きだったから「この試験は自分に向いてるかも!」と、ひそかに思ってました。

Q: では、入学してみての印象はどうでしょう。K.Sさんのクラスでは、PBL入試での合格者は他にいらっしゃらないとうかがいましたが。

A: そうですね。他のクラスには何人かいるんですけど、うちのクラスでは私ひとりです。だから最初は「まじめな子ばかりだったらどうしよう」「クラスになじめるかな?」と心配してましたが、実際はすぐにうちとけて普通に話せる人ばかりでした。今は仲良しの友達もたくさんできました。

カフェテリアで単独取材を受けるK.Sさんが緊張せずにいられるよう、2人のお友達がずっとそばに座って、取材直前まで元気づけてくれていたのが印象的でした。

Q: 和洋九段女子では、授業でもPBLが導入されているそうですが、授業内容について詳しく教えてもらえますか?

A: 授業では、席の近い人で4人から6人のグループをつくります。基本的には、席替えがあるまでは大体共通メンバーです。毎回トリガークエスチョン(核となる問いかけ)が出されて、それについて個人で調べた後、お互いに発表しあって、どの意見が最終発表にふさわしいかをグループの中で話し合います。それから、選んだ意見をみんなでブラッシュアップして、最後にまとめた資料をもとに、クラス全員の前で発表します。もし間違えてしまったり、うまくいかなくてもかならず先生がフォローしてくれるので、常識にとらわれずに、自由にいろんな意見を出すのが大事です。私はなるべく、自分だけでなくいろんな立場の人のことを想定した意見を出せるように意識しています。みんなで話し合っているうちにどんどんおもしろいアイディアが出ることもあって、そういう時はワクワクしますし、自分の意見が代表として選ばれるとすごくうれしいです。

Q: 将来の夢や、今後の目標について教えてください。

A: 将来は、できたらお医者さんになりたいと思っています。教科では英語が得意なので、世界中の人たちに役立つ人になるのが夢です。そのために、今は苦手な数学をがんばって勉強してます(笑)。

Q: 夢がかなうといいですね。最後に、受験を考えている後輩にひとことメッセージをお願いします。

A: PBL入試は、みなさんが思ってる以上に入試っぽくない入試でびっくりすると思います。もし万が一、グループ全員が遠慮しあって話が止まってしまっても、先輩のお姉さんたちが優しく助けてくれるから安心してください。「こんなこと言ったら笑われるかな?」とか「恥ずかしい」と思わずに、思ったことをどんどん発言するのと、ほかの人の意見をしっかり聴くのが大事です。リラックスして楽しんでほしいです。

- 取材Memo

-

中3で英検2級以上、高校で準1級を目指すグローバルクラスの英語教育

他者や異文化を理解するための教養や精神、合理的な判断力、自らの考えを正確に相手に伝える技術。これらを身につけるために、和洋九段では21世紀の読み書きそろばんともいえる、5つの項目「The Ability to think(自分の頭で考える能力)」「ICT Literacy(情報社会を生きるリテラシー)」「English(実際に使える英語)」「Communication(コミュニケーション能力)」「Science Literacy(科学的な視点のリテラシー)」に重点を置いた世界標準の教育を実践しています。この中の「実際に使える英語」のために、和洋九段のグローバルクラスではネイティブスピーカーと日本人教員による指導体制をととのえ、英語をある程度習得している生徒にはオールイングリッシュで、まだ英語力が不足している生徒には日本語を交えた授業でスタートし、段階的にオールイングリッシュの授業へ移行して英語力を育成。中3で英検2級以上、高校で準1級を取得することを目標としています。