創立は1903年。2019年に都内初の日大準付属校となり、その1期生が卒業した昨年度をもって日大準付属校化、中高一貫化から一巡しました。「しなやかな強さを持った自立できる人間を育てる」を教育理念としますが、「しなやかな強さ」とは自分なりの価値観を持ち、さらには他者の価値観を尊重できること。つまり、「信念」と「思いやり」です。きめ細かに指導するために3クラス制を堅持し、教育の柱として「問題解決力」「進路実現力」「相互理解力」の3つの力の育成を掲げる同校は、日大の準付属校になったのと同じ2019年から「適性検査型入試」を設置しています。その入試について、また目黒日大の教育全般について入試広報部主任の天野正貴先生にお話を伺いました。

■傾向・対策ではなく、普段から磨いてきた力で受験してください

最初に、御校がなぜ「適性検査型入試」を設けたのか、そのきっかけから教えてください。

天野先生「適性検査型入試は日大の準付属校になり、中高一貫1期生が誕生した2019年からスタートしました。きっかけとしては、大学入試改革の一環でセンター試験に代わって導入された共通テストが重視しているものと、学力だけでなく、読解力をもとにした総合力を測る適性検査型の目的が合致していたことがあります。最初は立地上、都立桜修館中等教育学校の併願校という立ち位置でもありました」

この入試にかける思いを改めてお聞かせください。

天野先生「『ダイヤの原石探し』です。今年は実受験者数が56名で合格者数が17名でしたが、正直なところ入学者は3人でもいいと思っているのです。1学年3クラスですから、1クラスに一人ずつでも適性検査型の合格者が入ってくれれば、クラスを引っ張っていってくれるに違いないと。なぜそう思ったかといえば、中高一貫2期生で、現高3の成績トップの生徒が適性検査型で入学した生徒なのですが、まさにダイヤの原石だったと実感するからです。中学に入ったばかりの頃は教科型の学習に不慣れなところもあったのですが、中2、中3と学年が上がるにつれて知識もついてきて、中3くらいからは成績がグン!と伸びたのです」

入試問題をオリジナル問題にして4年目になります。問題を拝見すると、非常に考えさせられるもので、作問される先生方の労力も大変なものと推察されますが。

天野先生「作問者は学内でも伏せられていますが、とくに地歴科の教員はアンテナを張っていますし、本当に大変だと思います。唯一、入学してきた生徒が『あの問題、おもしろかった』と言ってくれるひと言で報われるかと(笑)。実は、合格者も入学者もこんなに少ないのであれば、この入試区分を撤退したほうがいいのではないかという意見が学内から出たこともありました。でも、そうではないのだと。入試の時点では教科型の点数には表れない高い能力を持った受験生がいる、この入試は『ダイヤの原石探し』なのだからと」

ここで、御校の適性検査型について具体的に教えていただきたいのですが、Ⅰ型とⅡ型の傾向と対策などを示す学校が多い中、御校はそれを出していません。それはなぜですか?

天野先生「たしかに、教科型入試には『例年、このような大問構成で……』という傾向があるのですが、適性検査型にはないですね。それこそ、設置当初は『桜修館型です』と言っていたのですが、それは早々にやめることにしました。この入試を続けるのであれば、本校が適性検査型を実施する理由をきちんと伝えなくてはと。ですから、説明会などでは『本校のホームページに掲載されている過去問題を解き、この1〜2年の間に社会で起きた事柄など、時事問題も含めて満遍なく見ておいてください』と話しています。つまり、傾向・対策というよりも、普段から自分たちが積み重ねてきた力で本校を受けほしいのです」

Ⅰ型ではかなり考えさせられますし、Ⅱ型は問題文の文量も多く、まさに多角的、総合的な力が必要ですね。

天野先生「適性検査型を受ける受験生には、ハードルを上げているかもしれませんね。論述部分もかなり文章量を求めていますし、理科もグラフの読み取りが必ずあります。最近では受検生の範囲が広がって、桜修館以外にも三鷹や富士、両国、川崎市立などを志望する受検生も受けにきてくれますが、ずっと公立中高一貫校を目指していた受検生が、適性検査型という枠がある本校を併願してくれるのであれば、きちんと過去問を見ていただく、それだけでいいと思っています。そして、合格ラインは6割ですが、特待ラインである7割を目指していただきたいと」

■2026年度「適性検査型入試」の入試要項

試験日 :2026年2月2日(月)午前

募集定員:5名

試験科目:適性検査型Ⅰ型(100点/50分)

適性検査型Ⅱ型(100点/50分)

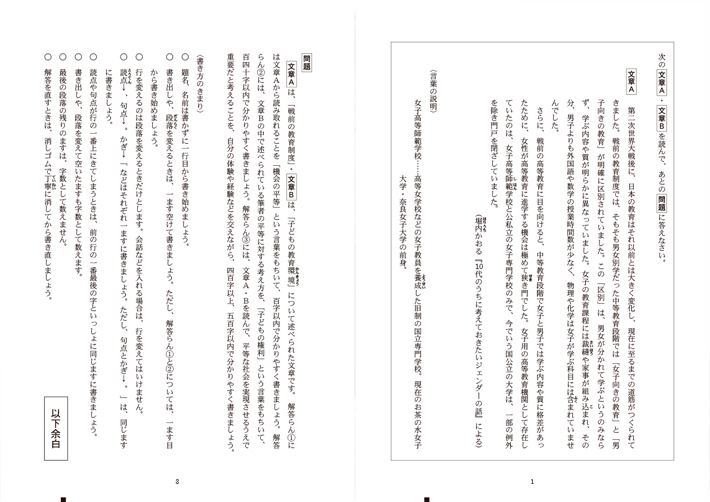

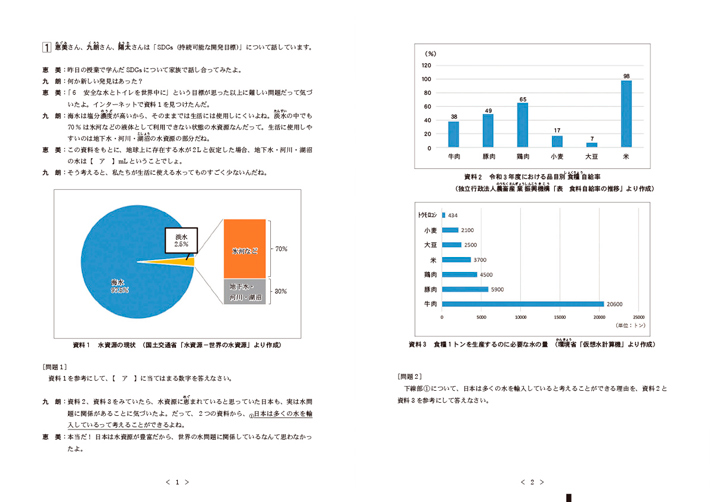

●2025年度の「適性検査型Ⅰ型」の問題例

●2025年度の「適性検査型Ⅱ型」の問題例

●2025年度の「適性検査型Ⅰ型・Ⅱ型」の過去問はコチラ

→https://www.meguro-nichidai.ed.jp/junior/exam/sample/

御校には「4教科型」「2教科型」「算理」と 「適性検査型」を含めて4種類の入試を実施されていますが、入学後の生徒さん方の傾向というものはありますか?

天野先生「現高3生は『適性検査型』と『算理』入試で入ってきた生徒が多い学年なのですが、そのどちらかを受けた生徒が成績上位層を占めています。適性検査型で入った生徒の傾向としては、中学入学後しばらくは定期試験の結果などで教科型で勉強してきた生徒とのギャップが見られます。記述や要約などの力は抜群ですし、ノートの取り方も完璧なのですが、一問一答や教科型タイプのテストでは『あれ? もっといけるよね?』という結果に。でも、本人も『あれ!?』と思っているはずなのです。今まではできていたという実感があり、授業も理解しているのに、テストではなかなか点数が取れないと。でも、そこに教科型の知識がついてくると、中2の終わりくらいから急に芽が出てきますね。ですから、教員も焦らずにサポートしなければと。この傾向は、とくに女子に強いです」

この入試で入学された生徒さん方の進路については、いかがですか?

天野先生「適性検査型で入学した生徒は総合型選抜や学校推薦型選抜で大学に進学するケースが多いのですが、先のトップの生徒は一般選抜で東大を受けると言っています。やはり、嬉しいですね(笑)。また、中高一貫では1学年3クラスで約100名。そこに高校入学生で構成される選抜クラスを合わせれば、4クラス程度が外部受験に挑戦できる層になります。今は日大への内進と外進が7:3くらいなのですが、いずれ6:4になればと思っています」

■入学後は、ヒューマンスキルとアカデミックスキルを伸ばします

御校は、多彩な形でグループワークやディスカッション、プレゼンなどを行い、「問題解決力」「進路実現力」「相互理解力」という3つの力を身につけさせることを教育目標としていらっしゃいますが、適性検査型で入った生徒さん方は、どのようなご様子ですか?

天野先生「適性検査型というものの特徴を捉えると、その入試で入ってきた生徒たちは思考力が非常に長けているので、問題解決力やプレゼン力、また序論・本論・結論をきちんと書けるというスキルを持っていますね。そこは、さらに大切に伸ばしていってあげたいと思っています」

ここまでお話を伺っていると、御校は生徒さん方が学ぶことのおもしろさを追求していける環境であるように感じます。

天野先生「そうであれば嬉しいですね(笑)。先程も申し上げたように、最初は、適性検査型で入ってきた生徒は教科型の生徒とのギャップがあって悩むと思うのですが、全然大丈夫です。学校生活の様子を見ていると、どの入試区分で入学しても、特待だろうと補欠合格だろうと違いはほとんどありませんし、調和していきます。それに、すべて本校が責任を持って預かりますので」

「自ら考え、自ら動き、実現させる」のが、同校の日常だ

学習面では、とくに「探究」や「英語」に力を入れていらっしゃいますが、「大学進学のための道具に終わらせるのではなく、その先で力を発揮できるように」と指導されているのも御校らしいですね。

天野先生「そうですね。とくに探究では、ところどころで適性検査型で入ってきた生徒たちが、その考え方やプレゼンの構成の仕方などで力を発揮してくれます。ですから、先程は極論として1クラスに一人ずつでいいと話しましたが、クラスに適性検査型で入学した生徒が2〜3人ずついて、牽引役になってくれればいいなというのが私の願望です(笑)」

準付属校化し、中高一貫体制が整ってから一巡しましたが、学校生活面で何か変化はありましたでしょうか。

天野先生「行事も、修学旅行や留学の行き先も変えていますし、朝のイングリッシュ・ホームルームの内容も変えるなど、いろいろプラッシュアップしています。そこは、この6年間で培ってきた財産ですね。あとは、きめ細かなところは残しつつ、教員がやらなくていいものは手放したり。つまり、『ここまでやってあげていた』というところを教員がグッと堪えて(笑)、生徒を見守る形にしています」

「ここまでやってあげていた」ものには、例えば、どういったものがあるのでしょうか。

天野先生「探究などでもそうですが、私たちは『自分で考えなさい』と言っておきながら、質問されるとついつい答えてしまうのです。そこをグッと堪えて。教員はあくまでもファシリテーターであって、オブザーバーにならないようにと。そういう意識は学内でも共有しています。それ以前に、生徒たちが伸びてきているので、プレゼンのスライド作りなども口出しできないレベルです(笑)」

先程も進路についてお聞きしましたが、昨年度は約300名の卒業生のうち、約70%が日大に進学し、約15%が国公立、早慶上理、GMARCHに進学しています。「進路実現力」を身につけさせる御校の進路指導についてお聞かせください。

天野先生「進路実現に向けて最も大事にしているのは、生徒を放任しないことです。例えば、明らかに総合型選抜に適していない生徒が受験したいと言ってきた時に、高3の4月までの段階であれば、こちらのほうがいいのでは?とアドバイスをするなどです。6年間をかけて生徒の特性を見極め、高3の早い段階から具体的に進路をサポートしてあげることが肝心です。教員の見立てはおそらく間違ってはいないのですが、早い段階で方向性を示唆すると芽を摘んでしまう可能性もありますので。ですから、中学段階では本人の希望を尊重し、とにかく褒めて木に登らせる(笑)。危ないからと登らせないのではなく、失敗も認めてあげながら、ちゃんと登らせようと思っています。あと、教科担当が模試の成績分析などを行って共有するなど、全教員が一体となった進路体制を整えています」

進路だけではなく、御校はすべてにおいて、きめ細かな対応をされているようにお見受けします。

「入学生の保護者の方にアンケートをお願いしているのですが、その内容は全教員に配信し、必ず一読してから新学期を迎えるようにしています。親御さんの気持ちをきちんと捉えて、知り得たことをどれだけ内部で生かせるか。そこは常に意識しています。また、中高一貫1期生やその保護者の方が話していることは生の意見ですから、耳を傾け、参考にしていただければと思います」

では最後に、御校の「適性検査型入試」を受験するみなさんには、どのようなことを期待されているか、お聞かせください。

「繰り返しになりますが、本校を引っ張っていってくれるリーダーになってほしいということですね。物事を考える順序立てや組み立て方を他の生徒と共有してほしい。では、そのために今何をすればいいかといえば、目の前にあることを一生懸命やることです。入学したら、私たち教員がいろいろ声をかけていきますから。本校の教員はみな生徒の成長度合いを見守り、進路を一緒に考え、生徒がやりたいことを応援する姿勢を持っています。ですから、自分の受験区分を固めたら、安心して本校にチャレンジしてください」

高校になると、研修や留学など多数の海外プログラムを用意

- 取材Memo

-

目黒日大は、きめ細かい指導体制が光るものの、それ以上に、生徒と先生の熱量が呼応する学校です!

「どんな6年間だった?」という問いかけに、中高一貫1期生は「楽しかった!」と口を揃えます。ある卒業生の知り合いの方が、お子さんを連れて説明会に参加したところ、そのお子さんは志望校を同校に変更して合格したのだとか。「中高ともに、説明会後の個別相談会には25ブースくらい設け、全教員が一斉に、約1時間をかけて400組の親子に対応します。生徒に対する教員の熱量は、他校さんに負けないと思います」と天野先生は言いますが、熱量の高さは行事などの諸活動にも表れています。例えば、「高3になっても、行事は任意ではなく全員で行うんです」と言うように、高3生も文化祭「すずかけ祭」に参加できるようにと、秋ではなく6月に開催しています。もう一つ。職員室前には、内線電話で先生を呼び出して質問する「ランニングロード横の勉強スペース」がありますが、次の卒業生たちの言葉からは同校の生徒と先生方の熱量が呼応している様子がわかります。「個別指導のように教えてくれるので塾は必要なかった」「勉強以外のことでも先生を呼び出していたが、親身に相談に乗ってくれた」と。また、「先生方が仕事をしている姿が本当に楽しそうで、一瞬、自分も教師になろうかと思った」とも。

目黒駅から徒歩5分と好立地のためグラウンドは狭いものの、温水プールやダンスホール、武道場や多目的コート、屋上にはバスケコート一面分のグラウンド、またトレーニングルームまで備えています。

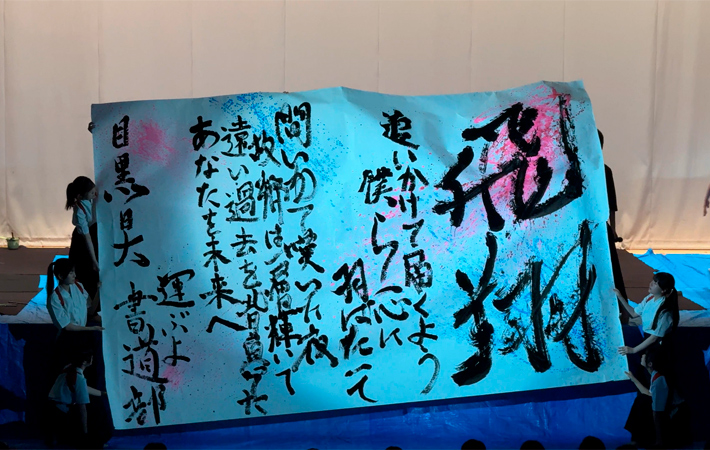

文化系では、全国でも珍しいフラ・タヒチアンダンス部(写真)や、数々の賞を受賞し、「俳優座劇場」や「東京芸術劇場」でも上演経験を持つ演劇部などが、

運動系ではダンス部や水泳部、バドミントン部、ソフトボール部もなどが全国大会やインターハイで活躍しています。

ちなみに、運動系にはボクシング部や相撲部などあります。

さらに文化祭以外に、1月には「文化部合同芸術祭」も実施するなど、生徒たちは思う存分熱量を放出しながら、明るく元気に文武両道を実践しています。